住房危机影响全球近30亿人114配资网,她呼吁:“全球团结的必要性不言而喻,否则就不会有出路。”

亲眼见证中国城市建设的巨变,她建议:“中国的转变令人惊叹!我们应该多探讨中国经验,推广中国经验。”

赞赏中国的城镇化进程和发展理念,她强调:“中国城市“以人为本”的理念,正是所有城市发展的必由之路。”

《高端访谈》专访联合国人居署执行主任罗斯巴赫。

王冠:关注国际焦点,洞察世界风云。今天,我们来到了位于肯尼亚首都内罗毕的联合国人居署总部,即将在这里对话联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫女士。拥有和美宜居的家园是人类共同的向往。当下,我们离这个目标还有多远?如何才能实现?在城市治理、生态环保、智慧城市等方面做出诸多有益探索的中国,为提升世界人居水平贡献了怎样的智慧?为实现2030联合国可持续发展目标付出了怎样的努力?让我们一起在对话中寻找答案。

位于肯尼亚首都内罗毕的联合国人居署,全称联合国人类住区规划署,它的前身是成立于1978年的联合国人居中心,致力于推动构建社会和环境方面可持续发展的城镇和城市,实现为所有人提供合适居所的目标,同时通过支持城市发展和规划,推动经济增长和社会发展,减少贫困和不平等。

2001年,联合国大会通过决议,将人居中心升格为联合国人居署。

王冠:罗斯巴赫女士,很高兴再次见到您!

罗斯巴赫:很高兴再次见面!欢迎来到内罗毕,欢迎来到联合国人居署!

王冠:非常感谢!我觉得联合国人居署总部设在肯尼亚这个国家、这个位置非常合适,您觉得呢?

罗斯巴赫:我同意你的看法。它与联合国环境规划署一样,是全球仅有的两个将总部设在全球南方国家的联合国机构。我觉得这样的安排很有意思,把应对气候问题和城市发展问题的联合国机构放在同一个总部级办事处里。

王冠:是的。我们在这儿(肯尼亚)确实看到许多不同事物和谐共处。我们去了肯尼亚国家公园,看到豹子、狮子、犀牛在那儿和谐相处。而在远处,我们还能看到环球贸易中心这样的摩天大楼,勾勒出了内罗毕的天际线。

罗斯巴赫:说不定还能看到我住的公寓。我觉得这里太棒了!因为它某种程度上展示并诠释了我们应有的生活方式,对吧?正如你所说,既要尊重生物多样性,又要让城市环境与自然界和谐共处。

王冠:您曾赴中国参加世界城市日中国主场活动,我所在的中央广播电视总台是该活动的重要媒体合作伙伴。当时,我有幸担任活动的主持人。正是在山东威海,您发表了一场发人深省的演讲。

罗斯巴赫:是吗?

王冠:是的。您当时引用了中国提出的一个重要理念——“绿水青山就是金山银山”。这个比喻深刻阐释了优良生态就是无价之宝。您引用这一理念引发了很多中国人的强烈共鸣。

罗斯巴赫:中国的转变令人惊叹!我很喜欢探讨中国的城市发展。去年我去了中国,再上一次大概是2012年左右,所以我再次去北京时完全被震撼到了。时隔13年,目睹这座城市的蜕变,我几乎认不出来了。我第一次到北京时,城市喧闹嘈杂,天空灰蒙蒙的,绿化带也不太看得出来。但这一回我对北京有了全新的印象,我看到的是一个充满活力、干净整洁的城市,拥有充足的公共空间。由于电动汽车的普及,噪音也消失了。

王冠:很多绿牌的电动汽车。

罗斯巴赫:是的,绿牌车,这让我觉得特别有意思。我还去了奥运场馆鸟巢,考察了奥运遗产的赛后利用情况——这也是我们机构的工作重点。我们长期与承办大型赛事的城市合作,因此对我来说,了解北京如何利用奥运期间彻底改造的这片区域非常重要。如今,我看到老年人住在附近,他们享用着那里的公共空间,有小孩的家庭带着孩子们嬉戏玩耍。我去的时候是一个普通的工作日,我亲眼看到人们开心地享用那里的公共空间。这让我印象很深!

王冠:此次中国之行的其他部分您感受如何呢?我们了解到您在上海还参观了一个街道综合为老服务中心,老人们还为您演奏音乐,对吗?

罗斯巴赫:确实如此,这正是城市更新的意义所在,对吗?上海有两点特别吸引我:首先是城市改造中对存量建筑的活化利用,这对环境保护非常重要,对吧?我们需要盘活现有建筑,完善社区的周边服务及配套设施。这种“生活圈”理念令人赞叹,在步行可达范围内既配备老年人活动空间、社区中心,又设有幼托机构、医疗诊所,周边还有公共空间和小型商业网点。这种模式非常有意思!世界对中国城市更新的经验了解不多,所以我觉得我们应该在联合国人居署更多地探讨这方面的案例,推广中国经验。其次是上海滨江岸线的改造。如今那里建有一条40多公里长的滨江公园带,可供市民步行、骑行。这座城市将工业遗存改造为公共空间,昔日的仓库、厂房等工业建筑都被赋予了全新功能,对吧?此外,沿江地带还应用了“海绵城市”的理念和技术,从微观到宏观,实现了系统性生态治理。上海这两方面的做法特别吸引我。

王冠:罗斯巴赫女士,我们刚才聊了非常有意义的话题,让我们到您的办公室接着聊吧。

罗斯巴赫:好的。

王冠:您在上海看到的休闲生活空间是中国“宜居城市”计划的一部分,这些举措帮助市民放松身心,享受都市生活,缓解焦虑。

罗斯巴赫:是的,我很喜欢那些项目。回顾中国的城镇化进程,曾几何时大规模住房建设确有所需,因为得让原本生活在简陋环境中的人们获得安居保障,得让广大劳动者拥有栖身之所,保护辛勤工作的文化传统。这类大规模住房建设不仅拉动了中国的经济增长,还创造了大量就业岗位、储备了劳动力。

王冠:我同意。

王冠:我们聊聊中国的城镇化。在您看来,中国城镇化进程中最显著、最引人注目的成就是什么?

罗斯巴赫:首先,中国成功实现了8亿人脱贫,并走上城镇化道路。这一经验尤其值得正在经历城市化转型的非洲国家借鉴。未来25年,非洲和拉丁美洲将有约8亿人口涌入城市,许多亚洲国家仍面临贫困问题。城市对脱贫的重要性愈发凸显,不仅要让人们在城市里居有其所,还要获得教育、就业等各种机会,能够享受医疗服务、保持健康。这是我们应当着力推进的关键事项和讨论的重要话题。城镇化不仅关乎脱贫,还在于构建城市空间,人们在其中和谐共处,服务触手可及,便于享受文化、休闲、体育等设施。我们前面谈到过的,在这里,人们不仅能获得经济发展机会,更能尽情利用公共空间和绿地,实现我们所说的人与自然和谐共生。

王冠:罗斯巴赫女士,关于去年的中国之行,您还参观了一系列展现智慧城市理念和都市生活哲学的项目。其中哪些最令您印象深刻?

罗斯巴赫:我认为中国在“智慧生活”领域的发展日新月异。我参观了一些示范性智能住宅,其智能化程度令人惊叹,这给我留下了深刻印象。同样打动我的还有我参观过的城市更新项目。

王冠:您认为智慧城市具体“智”在何处?

罗斯巴赫:我首先提到的是住宅,对吧?我参观的示范性住宅通过智能化设计极致利用居住空间,在有限空间内借助科技手段实现厨房、客厅、卧室等功能区的灵活转换,让你在方寸之间创造出多样化的生活场景。

王冠:您认为这是未来几年的趋势,还是仅仅是理想住宅的雏形?

罗斯巴赫:我也不确定,目前仍是雏形,但或许这就是我们未来的居住方式。中国正在探索在城市中怎样在小空间里满足家庭舒适生活的需求。此外,城市建设中的科技应用同样引人瞩目。我特别欣赏“海绵城市”这个技术概念。我理解,它既包含微观层面,也可以涵盖宏观综合治理,提升城市抵御洪涝灾害的韧性。全球其他城市也在探索这一策略。联合国人居署目前有个项目,旨在将“海绵城市”技术引入巴西。去年,巴西南部大城市阿雷格里港遭遇严重洪灾。巴西多个城市都面临洪涝威胁。所以我们正在推动“海绵城市”技术向巴西转移,同时也在探索其在内罗毕的应用,内罗毕也饱受洪灾困扰。我在上海滨江区域亲眼见证了这项技术的应用成效,印象十分深刻。

王冠:您是否感到很兴奋?想到所有这些应用或许可以在全球南方国家推广开来,惠及更多城市和人群。

罗斯巴赫:我非常兴奋!中国的技术发展进展显著,我认为,这些专业知识和技术可以为更多城市所借鉴。刚闭幕的联合国人居大会续会就聚焦“智慧城市”等议题,受成员国委托,我们制定了“以人为本”的智慧城市建设指南。这恰好和我们讨论的中国“以人为本”的理念高度契合。

王冠:中国始终支持人居署的各项事业,而人居署也为中国的城市改造和宜居建设提供了指导。您会用哪些关键词来形容当下双方的关系?

罗斯巴赫:稳固、创新。

王冠:为什么?

罗斯巴赫:我认为稳固源于坚实的合作根基,人居署在中国设有办公室,中国与人居署内罗毕总部也有深度合作。中国是联合国人居署理事会成员,始终积极参与决策制定进程。我们还在技术领域展开合作。正如我刚才提及的“海绵城市”,我们正将这类专业经验推广到合适的地区。因此经验交流和专业协作成为人居署与中国合作的日常。创新则体现于我们共同设立的“上海奖”等倡议。

王冠:这一奖项正在受到全球关注。

罗斯巴赫:确实在受到关注。你知道吗?我们发布了一份“上海奖”报告。我刚发现,这份报告已经成为人居署官网下载量第二高的文件。

王冠:真的吗?

罗斯巴赫:真的,这是来自联合国人居署网站的数据。

王冠:真不错!

罗斯巴赫:“上海奖”的创新性在于它有助于我们明确创新方向,传播创新理念。如你所言,“上海奖”受到越来越多人的关注。如今无论我出访各国、参与活动,还是与各层级政府交流时,最常听到的就是:人们渴望了解全球前沿动态,人们想了解创新实践,大家渴望能力建设。

从全球范围来看,人类离“人人享有适当住房”这个目标还有很长的路要走。

2025年5月29日至30日,第二届联合国人居大会续会在肯尼亚首都内罗毕召开。会上,联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫表示,全球目前有超过28亿人住房条件不达标,其中超11亿人生活在贫民窟或非正规住区,超3亿人处于彻底无家可归状态。在非洲,62%的城市住宅是非正规的;在亚太地区,超过5亿人无法获得基本供水,超过10亿人的环境卫生需求无法得到保障。

王冠:联合国秘书长安东尼奥・古特雷斯以及您本人都反复强调,全球共有约28亿人未能获得充足的住房。如果我们折算一下,这意味着全球每三人中就有一人处于这种状况,太令人震惊了!

罗斯巴赫:确实令人震惊,你说得对。或许我们这些有幸拥有一处住所、一个安全的家的人没有意识到住房短缺的严峻性。很多时候,住房不足问题是“隐形”的。比如,有些人住在过度拥挤的公寓或房屋里,有些人住在最低健康标准都达不到的居住环境里。但很多时候,这种问题又是显而易见的。世界各地都有露宿街头者,全球约有3亿人无家可归,这是我们掌握的数据。实际上这个数字可能会更高,因为存在统计遗漏的情况。在全球南方国家的一些城市,比如我们所在的内罗毕,或者我的家乡巴西的一些城市,贫民窟和非正规居住区都是住房危机的真实写照。他们的生活条件极其恶劣,缺乏水源、卫生设施和电力等基本服务。而且,这些社区往往不被城市和国家所认可,居民往往处于社会边缘状态。

王冠:您长期以来一直倡导制定“以人为本”的住房政策与城市规划政策。中国也不断强调“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念。您如何看待这两种理念的契合点?

罗斯巴赫:我认为这是大势所趋。这与联合国人居署的使命以及《新城市议程》高度契合。《新城市议程》是一项全球性承诺,倡导“以人为本”的城市政策和城市规划,并主张将住房保障置于发展的核心位置。过去的城市规划过于复杂、过于技术官僚化,导致民众难以理解规划背后的逻辑、实施方式以及责任主体。我认为,如今的城市规划中,无论是新城设计、建设还是老城更新,首先要民众看得懂。规划应当回应民众和社会的需求,也要尊重环境,并融入《新城市议程》的核心理念,即发挥土地的社会功能和生态功能,着眼未来智慧用地,前瞻性地思考城市应该如何为未来居民提供居所,包括年轻人、老年人和移民等。城市要如何实现横向扩张和纵向生长?它的规划应基于社会共识,根植于市民对理想城市的共同愿景。对我来说,你提到中国城市“以人为本”的理念,这正是所有城市发展的必由之路。

王冠:罗斯巴赫女士,您曾感叹,城市生活正面临着气候变化、冲突与战争、地缘政治动荡等多重危机。在此背景下,中国国家主席习近平提出一系列理念和全球倡议,旨在促进世界更可持续发展,包括构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议以及促进文明互鉴的全球文明倡议。在当下,您认为这些倡议的价值在哪里?它们能为实现更可持续的城市生活提供可行之法吗?

罗斯巴赫:我认为这些理念和全球性倡议会帮助我们更好地理解世界,构建合作渠道。全球团结的必要性不言而喻,你我都知道,对吧?不会有其他出路。我相信,各成员国和政府开展全球协作至关重要。这正是联合国的本质意义,也是我担任这个职务的原因。

王冠:罗斯巴赫女士,非常感谢您接受采访。欢迎您再次访问中国!

罗斯巴赫:谢谢你,我也很期待!

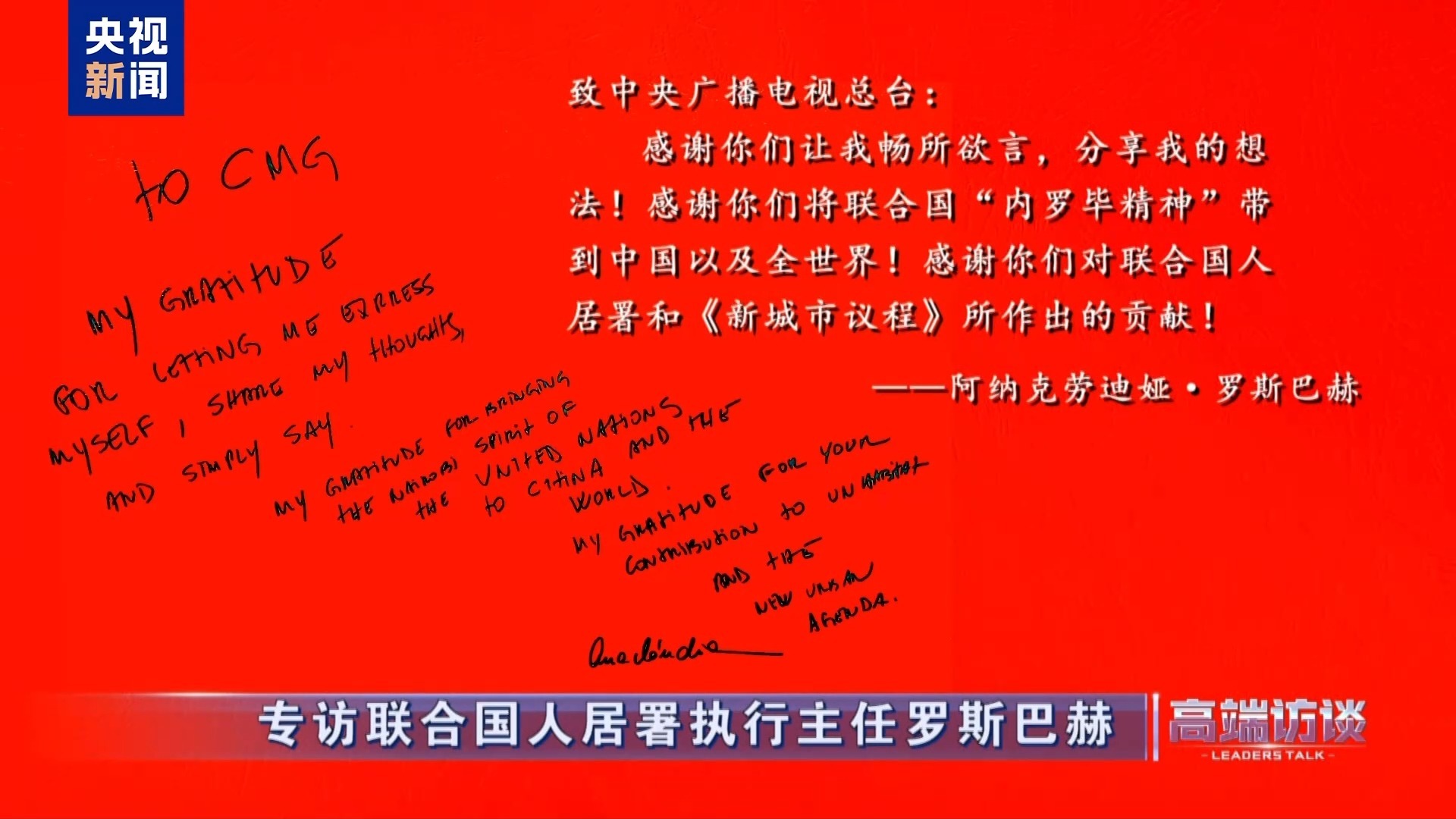

△联合国人居署执行主任罗斯巴赫在接受总台专访后题词

致中央广播电视总台:

感谢你们让我畅所欲言,分享我的想法!感谢你们将联合国“内罗毕精神”带到中国以及全世界!感谢你们对联合国人居署和《新城市议程》所作出的贡献!

——阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫

在刚刚结束的专访当中,罗斯巴赫女士对中国在提升人居方面的努力和成就给予了高度评价,她用“牢固”和“创新”两个关键词来形容中国与联合国人居署的合作。她还谈到,去年上任之后的中国之行令她印象深刻,希望世界可以更多借鉴中国的城镇化与城乡融合发展经验。

总策划丨慎海雄

总监制丨李挺

监制丨申勇 张勤

总制片人丨潘林华 严敏

制片人丨阴丽萍

记者丨王冠 宋嘉宁 李雪薇

摄像丨路一鸣 柳明 李向伟

策划丨胡炜炜

编导丨沈霖 钱思羽

外联丨韩硕 庄莹

配音丨姚宇军

新媒体丨宣霁祐 张雪晴 钟一宁

策划支持丨非洲总站

技术监制丨胡英

视觉包装丨侯天博 尚萌

后期主管丨赵辛

后期制作丨郝元翰 欧鹏鹏 张宁毓

音频丨王博谦

技术支持丨诸葛明 李亚军 姜昆

鸣谢丨中国驻肯尼亚大使馆114配资网

倍顺网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。